写真 対馬市 金田城跡「二ノ城戸」

○欽明天皇と敏達天皇は本当に親子でしょうか。

○高句麗からの使者

○百済糾弾

○「防人の歌」作歌時期

1.欽明天皇と敏達天皇は本当に親子でしょうか。

両天皇の和風諡号を比較してみましょう。

欽明天皇 天國排開廣庭(あめくにおしはたきひろにわ)天皇

敏達天皇 渟中倉太珠敷(ぬなかくらたまふとしきの)天皇

皆さんも違和感を覚えませんか。

その通りです。全く両天皇の和風諡号には脈絡がないのです。

既に指摘しましたが、『日本書紀-欽明天皇二十三年夏四月条』

「天皇、遂に内寝で崩御。時に年若干(そこはか)」とあります。

成年に達しない年齢で、欽明天皇は崩御されているのです。

さらに不思議なのが「日本書紀-敏達天皇即位前紀」は

「二十九年に敏達天皇は皇太子になった。」とあります。

この矛盾した記事はどのように解釈すればいいのでしょうか。

私見は、「両天皇は親子関係にない」が結論です。

敏達天皇の和風諡号「渟中倉太珠敷天皇」について検証してみましょう。

拙訳は

「渟中倉」は「こざっぱりした倉のような建物」

「太珠敷」は、神社用語の「円座」に類していると推測します。

全体の意味は「こざっぱりとした倉のような建物の中に、太い珠で敷かれたような美しい調度品にあ

ふれた部屋に住まわれる天皇」といった意味でしょうか。

とても天皇の住まわれる宮とは考えられません。

「百済大井宮」の所在地に関して、候補地はありますが決め手はないようです。つまり、遺構が出土

していないのです。

百済貴族の渡来伝説を調査すると

(1)熊本県八代市坂本町の百済来(くだらき)地区の伝承

葦北国造阿利斯登の子で永く百済王に仕えたという日羅が百済から帰朝したという故事に因み、「百

済来」と称したとあります。

図 熊本県八代市坂本町百済来地区

百済来地区は山間で、「監禁するための牢獄」に相応しい場所と推測され、「百済大井宮」とは

考えられません。

(2)稻佐山累縁起

百済聖明王の王子阿佐太子は、欽明天皇の勅命により、「火の君」を頼り、妻子従属数十人を

率い、八膄の船にて来航。座所二箇所を設けられる。

同伝説を伝える神社は有明海を挟んで対岸の熊本県氷川流域~八代市にかけて存在します。

阿佐太子は百済の王族出身画家で威徳王(在位554~598年)の息子。日本に渡来し聖徳太子の

肖像画を描いたと伝えられています。

ただし、時代がずれており、敏達天皇治世の出来事ではないようです。

図 「火の国」の領域 出典:古川清久氏主催ひぼろぎ逍遥No545「火の君とは歴代橘

一族の末裔だった」

2.高句麗からの使者

(1)元年五月条

天皇が皇子と大臣に「高麗の使者は今どこに」と尋ねると、大臣は「相楽の館」にありと応えま

す。天皇は外交上、その処遇に不満をならしました。

加えて高麗の上表文を誰も解読することが出来ず、急遽「船史の祖王辰爾」を朝廷で採用します。

同記事の不審点

- 外交上の儀礼を無視し、外交使節を迎える迎賓館ではない「相楽の館」に迎え入れた理由がわかりません。

蘇我大臣は何らかの意図をもって、匿ったのではないでしょうか。

- 高麗の上表文は、漢語ではなく高句麗語で作成されていた。

あり得ない話です。

- 船史の祖王辰爾の職務とは

船史とは船の「賦」を数え記録する職務で、現代で云えば通関業務に従事し、蘇我馬子宿禰大臣

の支配下にあったと推測されます。その後、高句麗からの上表文解釈の功を認められ、「船の

司」に昇進します。

『日本書紀(下)岩波書店版』によると「船の司を船長」としていますが、この解釈はあり得ませ

ん。

船長の職掌は、「梶取りの採用、乗組員の徴発・食糧の確保」など多岐にわたり、とても朝廷に常

時勤務することは不可能です。

現代で云えば「税関長」と解釈するのが相当と思われます。

(2)二年夏五月条

高句麗の使者、難破し、越海に停泊。朝廷は道を知らないわけをいぶかり、偵察隊を送りま

すが、彼らは使者を殺害したようです。

(3)三年夏五月条

高句麗の使者、越海に停泊。七月に入り入京。前年に送った使いが帰国していないとして朝

廷の対応を批判します。

朝廷は、偵察隊の報告が虚偽と認めます。

以上の記事から高句麗の使者の目的は不明で、正式な外交使節ではなく、近畿ヤマト王権の

実質支配者である蘇我馬子宿禰大臣を頼って渡来した人物と推測されます。

3.百済糾弾

『日本書紀』編纂者は気づいたようです。任那日本府が百済の策略により滅亡したことを。

(1)十二年秋七月条

先帝の遺志を継いで「任那復興」を謀るために、百済に仕える火葦國造阿利斯登の子日

羅を倭国に召喚するため、紀國造押勝と吉備海部直羽嶋を百済國へ派遣します。

百済国の対応は、日羅はかけがえのない人物なので、倭国への帰国をいったんは拒否しま

す。

2の(2)で触れましたが「火の國の支配者火の君は橘一族の末裔」です。「葦北國は火の國を

構成する一国」と考えられます。

「阿利斯登(ありしと)」の名に気づきませんか。

阿利斯登の始祖は、孝霊天皇の御代に活躍した英雄「熊甲阿羅鍛冶彦、またの名大山咋(お

おやまくい)」で、初代「阿羅国王」でもありました。

阿利斯登の子日羅は倭国から秘密裏に派遣されたスパイと推測します。

(2)是歳条

吉備海部直羽嶋は密かに日羅の自宅を訪ねます。日羅の現地妻は表門からではなく、裏口へ

廻るよう囁きます。その意味を承けて裏門に廻ると日羅は快く迎え、強い意志で帰国を決意し

ます。

百済国王は日羅の帰国をようやく認めますが、一層、監視の目を強化しました。

そのため、日羅は直接倭国の都に向かうことを回避し、遠回りして吉備児島屯倉へ向かいま

す。

其処には、九州王朝から派遣された大伴糠手子連が待っていました。

その後、百済と内通する勢力から日羅を守るため警備を厳重にして日羅は無事、難波の館に到

着します。

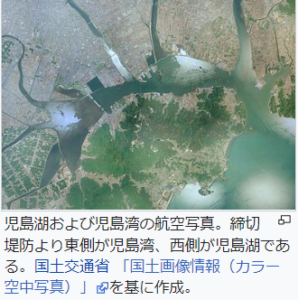

図 吉備国児島郡 出典:Wikipedia(2022/06/25 15:00)

日羅が語ったことは、以下の二点です。

- 朝鮮半島に対する政策

「人民を安んじ、富ましめ、国力を充実した上で船を連ねて威を示せば、百済は帰服するであ

ろう。」

- 百済の倭国に対する意図

「九州に領土拡大の野心を持っているので、防御を固め、欺かれないようにすべきこと」でし

た。

(3)是歳十二月条

百済は日羅の密告がばれないうちに筑紫(ヤマト王権ではありません。倭国です。)の呼応勢

力と早速謀(はかりごと)を進めます。

- 日羅の暗殺

百済は暗殺団を派遣し、徳爾と余奴等によって日羅は暗殺されます。日羅の妻子は、石河百

済村に避難させ、無事危難を乗り切り、後に日羅の眷属は徳爾等を仇討ちします。

- 百済の謀(はかりごと)

「三百艘の船で、倭国に帰化を願い出ている人民を送るので認めてほしい。」との要請です。

帰化を願い出ている人民の実態は、百済の領土拡大を謀る先兵です。

この謀に気づいた倭国は、「対馬・壱岐」に城を築き伏兵を増派するなど、防備を厳しくしま

す。

百済は、倭国の堅固な防衛体制に気づき、領土拡張の野心は頓挫します。

百済に騙され続けた外交姿勢がようやく正常に服しました。

4.「防人の歌」作歌時期

私見ですが、『万葉集』に収められている「防人の歌」作歌時期を「白村江の戦い」以後とする

のが通説ですが、考えてもみてください。

敗戦後の倭国に進駐した唐・新羅連合軍がいる前で、城や水城を築き、東国の兵を徴発して徹底

抗戦態勢が取れるでしょうか。

第二次大戦後、敗戦国日本は本土決戦を回避し、連合軍の進駐とそれに伴う威令に対して従順な姿

勢を貫きました。

敗戦国倭国も進駐軍に対して従順な姿勢を保ったと考えます。

したがって、「防人の歌」が詠まれた時期は、「百済による北九州侵略の野望」が鮮明になった時期

ではないでしょうか。

また私が興味を持ったのは、「防人」の構成は東国から徴発した兵だとする点です。以下に示す「巻

20 4401番の歌は東国の兵とは考えられません。

この歌は、阿羅日本府が滅亡し、現地に残した妻に対する後悔の念を詠んだ「哀歌」と考えていま

す。

万葉集巻20 4401番

「韓衣裾に 取りつき泣く子等を 置きてそ来ぬや 母なしにして」

現代訳「衣服の裾に取りすがって泣く子供を置いてきてしまったことだ。母親もいないのに」

拙訳 「母親の形見である韓衣(チマ)の裾にすがりついて泣く子を見る度に現地に残した妻を哀れ

む」

同歌に関して、東国の女性は韓衣を着衣していたとする解釈があります。私は、この解釈は恣意的に

過ぎず根拠のない解釈と考えています。

下記の女性埴輪を見れば、一目瞭然「韓衣の最大の特色である裾(チマ)」がありません。

写真 上野塚古墳廻り古墳群出土埴輪 出典:文化遺産オンライン

同古墳群は五世紀末頃の築造とされています。

写真 対馬市美津島町黒瀬 金田城跡「二ノ城戸」出典:対馬市HP

通説は『日本書紀―天智天皇紀六年(667)十二月条』の記事「對島國に金田城を築く」の

記事です。

私見は、唐・新羅軍連合軍が進駐していた時期に「金田城」を築けるはずがありません。

『日本書紀-天智天皇紀』は、唐・新羅連合軍が駐留していたことを隠し、歴史を歪曲している

のです。

次回は「敏達天皇」(2)です。