写真 「荒神社」に保管されている蓋のない石棺 僅かにピンク色が見えます。

「造山古墳」の被葬者の石棺と推測します。石材は馬門石 出典:岡山観光WEB

○ヤマトタケルの妃と王子・王女

○景行天皇の東国巡幸

○景行天皇の宮と陵墓

5.ヤマトタケルの妃と王子・王女

(1)最初の妃兩道入姫(ふたじにゅうひめ)との間に犬上君・武部君の始祖稲依別王・足仲彦後

の贈仲哀天皇・布忍入姫命(ぬのおしにゅうひめのみこと)。

(2)二番目の妃吉備武彦の娘吉備穴戸武媛(きびあなとたけひめ)との間に、讃岐君の始祖武卵

王(たけがいおう)、伊豫別君始祖十城別王(ときわけおう)、三番目の妃穂積氏忍山宿禰

(おしやますくね)の娘弟橘媛との間に稚武彦王(わかたけるおう)と記しています。

『古事記』が記す「丹波道主命(たんばみちぬしのみこと)」について、「神々の系図-平

成12年考」では、ヤマトタケルと丹波道主命は同一人物としています。

佐賀県唐津市呼子町加部島(加部島は姫島とも呼ばれた)にある田島神社は、

祭神:宗像三女神 同社の配祀神にヤマトタケルの王子稚武王が祀られています。

東の博多湾に宗像三女神を祀る宗像大社があり、その西のライン上、唐津湾の西方に宗像

三女神を祀る同社が配置されています。両社の本来の祭神は「大己貴(オオナムチ)命」

で、宗像三女神は8世紀中頃に祭祀されたといわれています。田島神社から船で北上すれば、

壱岐島があり、日本海側への航路となります。

立地条件から戦略的重要性は極めて高い田島神社こそ「道主(ミチヌシのムチ)」が居す

拠点として最も相応しいといえます。

図 田島神社を中心とする周辺図

写真 田島神社 出典:あそぼーさが

ヤマトタケルの本来の名は“丹波道主命ではなく道主貴”でしょう。両者の共通する“ム

チ”は「人や人の集団を表す言葉について、身分・位・家柄が高いことを表す」意で、大日孁

貴(オオヒルメムチ)は、大率姫氏の巫女の長であり、大己貴命は九州王朝中期親衛隊長で

あることから、ヤマトタケルまたの名道主貴は、孝元天皇の巡行時における先遣隊長であっ

たと考えられます。

大己貴命とヤマトタケルの関係は田島神社にとどまらず、五道神社にもみられます。同社

はその名が示すように、九州王朝にとって重要な戦略的拠点といえます。中期九州王朝親衛

隊長大己貴命及び後期九州王朝親衛隊長である物部宗家のウマシマチ命を補佐する先遣隊長

ヤマトタケルは重要な地位を占めていたと考えられます。

羽黒神社(旧名五道神社)福岡市城南区柏原 祭神:大己貴命

五道神社 福岡市西区太郎丸上川原 祭神:大己貴命

同社は、周船寺~上川原間は古代より立派な道路で知られています。

田島神社や五道神社にヤマトタケルは祀られていませんが、九州王朝親衛隊長の家臣とし

てその存在が浮かび上がってきます。

稲依別王・武卵王については前述したので省略します。

十城別王を祀る神社は、以下のとおりです。

志自岐(しじき)神社 壱岐市石田町南触

祭神:十城別王・武加古比古王(むかこひこおう)・日本武尊・帯彦天皇・稲依別王・

稚武王・稚武彦王

武加古比古王は武卵王と同一人物と考えられ、同社にヤマトタケルの王子達がずらりと並んで

います。

この事実は壱岐島が彼らの支配地であることを示しています。

志志岐神社 平戸市野古町(長崎県唯一の式内社)

祭神:十城別王 島全体が前方後円墳の形として知られています。同社は九州王朝の西国警

備の拠点と考えられ、十城別王が九州王朝の西国警備隊長であったことを物語りま

す。

志式(ししき)神社 福岡市東区大字奈多

祭神:火明神・豊玉姫神・火酢芹神(ほすせりのかみ)・十城別王・稚武王・葉山姫神

同社は海の中道にあり、田島神社との関係がうかがえます。火酢芹神は海幸彦こと天忍穂耳

命で十城別王の祖祖父にあたり、豊玉姫神は大己貴命の后です。

図 志式神社周辺図

阿沼美(あぬまみ)神社 松山市平田町

祭神:十城別王 十城別王の宮居とされていますが、実態は不明です。

6.景行天皇の東国巡幸

陸路で伊勢に入った後、海路で上総国に至ります。その後、伊勢を経由して纏向宮に還りま

す。豊城命の孫、彦狭嶋王(ひこさしまおう)を東山道十五国の都督に任命します。彦狭嶋王は

春日の穴咋邑に到って病を得て薨去しました。

東国の百姓は屍を盗み、上野國に再葬しました。景行天皇は病死した彦狭嶋王の王子御諸別王

(みもろわけおう)を後継者として東国に派遣。善政の結果、騒いでいた蝦夷の首帥も皇化に従っ

ていったと記しています。

故百嶋氏によれば、贈景行天皇こと大足彦は九州王朝の特務機関長として、各地で監視の目を

光らせ、自称神武天皇を名乗ったツヌガアラシトを告発するなど精力的に活動をしていたようで

す。

大足彦にはもう一つの顔があり、祭祀を司る際には「天種子命(あめのたねこのみこと)」と

呼ばれました。東大阪市出雲井の河内国一宮「枚岡神社」の伝承によれば、天種子命が先祖神

「天児屋根命」を祭祀したと伝えられています。

贈景行天皇による東国巡幸記事は、臨地性が全くなく造作記事と考えられます。

豊城命が誰を指すのか不明ですが、『紀』の文脈上から豊城入彦と推測されます。

彦狭嶋王は孝霊天皇の長子吉備武彦と同一人物であることは前述しました。

『日本書紀』編纂者はヤマトタケルの死を「葬」、彦狭嶋王の死を「薨」と表現しており、彦

狭嶋王が天皇の皇子であったことを知っていたと考えられます。

他方、ヤマトタケルは天皇の皇子ではなく「葬」と表現したと考えられます。

「神々の系図-平成12年考」によれば、豊城入彦と吉備武彦の生年はそれぞれ、AD215年、

AD211年で、吉備武彦が豊城入彦の孫でないことは明らかです。

「東山道十五国」とは九州より東の国々を指し、具体的には現在の島根・鳥取・広島・岡山県

内の国々と考えられます。

Wikipediaによれば「都督とは、三国時代に設置され、本来は監督・統括の意味で軍司令官の

ことをいったが、複数の州に跨がる管轄地域を持った都督は長官である刺史を兼ね、都督府を置

いて府官を任じ軍事だけではなく民政も掌握することになった。」とあり、東山道都督の吉備武

彦は官吏の任命権・行政権・軍事権を掌握していたことになります。

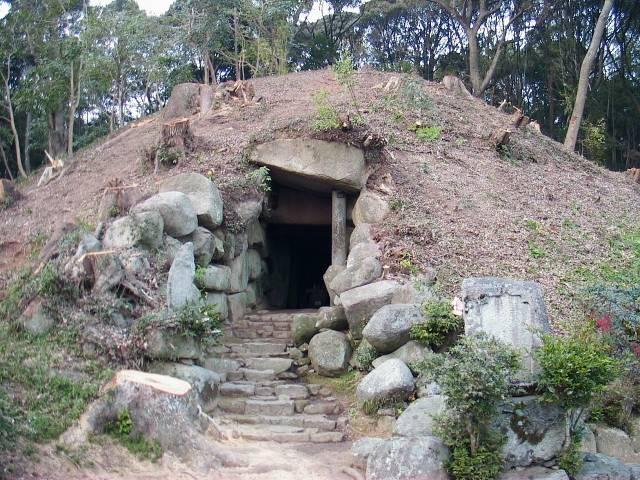

吉備武彦の陵墓は全長360メートルの前方後円墳「造山古墳」と推測されます。蓋のない石棺

は近くの荒神社に保管されており、その様は盗掘されたことを物語っています。

石棺の素材は馬門石(まかどいし)と呼ばれる阿蘇溶結凝灰岩で、熊本県宇土半島で切り出さ

れたと考えられています。

この事実は故百嶋氏作成の「神々の系図-平成12年考」にある九州王朝孝霊天皇の長子吉備武

彦と符合します。

同陵墓は『紀』編纂前から完全盗掘されていたことを編纂者が知っていて、吉備武彦の屍を百

姓が盗掘し、上野国に葬ったとの記事を捏造したと推測します。勿論、真の盗掘者は後継王朝と

なった近畿王朝でしょう。

写真 空中撮影「造山古墳」 出典:岡山観光WEB

全長360㍍、高さ27~32.5㍍、三段築成の前方後円墳

写真 「荒神社」に保管されている蓋のない石棺 石材は馬門石 出典:岡山観光WEB

写真 馬門石(通称阿蘇ピンク石)切り出し場 出典:宇土市HP

写真 四天王寺境内「熊野権現礼拝石」 四天王寺境内南大門のすぐ側にあります。

石材は「阿蘇ピンク石」 出典:み熊野ねっと

伝承ではかってあった「荒陵(あらはか)古墳」の石棺の一部といわれています。私も確

認しましたが、間違いなく石材は「阿蘇ピンク石」です。

7.景行天皇の宮と陵墓

『記紀』は宮を明瞭に記していません。正統天皇ではないため宮はありません。陵墓は、妃八

坂入姫が眠るとされる福岡県京都郡みやこ町の「綾塚古墳」が推測されます。

写真 福岡県京都郡みやこ町勝山黑田 「綾塚古墳」 出典:みやこ町Digital Museum

観音山から延びる丘陵の先端部に築かれ、墳丘の大きさは直系40㍍、高さ7㍍で山側部分をU

字型に削って、その土を盛り上げて墳丘を築いたとみられます.石室の全長は約19㍍で、複

室構造の横穴式石室として国内でも最大規模に位置づけられています。

私見は、墳丘の高さ7㍍に注目しています。被葬者は相当の人物に間違いありません。

写真 綾塚古墳石室内の「家型石棺」 出典:みやこ町Digital Museum

次回は「成務天皇」です。