写真 福岡県北九州市門司区門司「和布刈神社」で行われる“和布刈神事”

出典:北九州市門司区 HP

神功皇后が三韓征伐からの凱旋を祝って、自ら神主と成り、早鞆の瀬戸のワカメを神前に捧げた

という古事に由来する神事。

毎年旧暦元日早朝に行われ、3人の神職が干潮の海に降りてワカメを刈り取り、それを神前に

供えて安全・豊漁を祈る神事。

『日本書紀』記事から検証してみましょう。

○「新羅」

○「百済」

○三韓征伐のまとめ

1.新羅

「神功皇后摂政四十九年春三月、荒田別(あらたわけ)・鹿我別(かがわけ)を将軍として新羅

に派遣するが、新羅の強軍に対抗するには、増兵・援兵が必要と判断し、沙沙奴跪(ささひこ)と

百済の将軍木羅斤資(もくらきんし)を得て卓淳国(たくじゅんこく)に集い、新羅を破り、比

自火(ひしほ)・南加羅・喙國(とくこく)・安羅・多羅・卓淳・加羅、七つの國を平定した。(中

略)千熊長彦(ちくまながひこ)と百済王は百済に到り、百済王は「常に西蕃と称し、春秋に朝

貢をかかしませんとのたまう。千熊長彦を招待し、手厚い礼遇をしました。」

続けて、当時の百済王を「肖古王(しょうこおう)」、世嗣貴須王(せいしきすおう)と記し

ています。

『三国史記-百済本紀』によれば、肖古王の在位はAD166年~214年、世嗣貴須王こと仇首王

(きゅしゅおう)の在位はAD214年~234年ですので、同記事はAD214年前後と推測します。

百済の肖古王は、倭国とその同盟国の強兵振りを見て驚き、高句麗の南下政策に対抗するため

には背後の倭国との同盟が喫緊の課題と判断したようです。

同記事も孝霊天皇による宇麻志麻知命(うましまちのみこと)百済派遣記事です。

同記事の登場人物について検証してみましょう。

(1)荒田別・鹿我別将軍とは

「物部宗家」と呼ばれる宇麻志麻知命こと和知津見命(わちつみのみこと)は、「大水口

(おおみなくち)物部軍」を組織し、旗下に荒田別・鹿我別将軍が存在したと推測されます。

(2)沙沙奴跪と百済の将軍木羅斤斯沙沙奴跪と百済の将軍木羅斤斯の二人について、『日本書

紀』の(注)によると

「是二人、不レ知二其姓一人也.但、木羅斤資者百済将也。」

拙訳は「この二人は、其の姓を知らざる人なり。但し、木羅斤資者百済の将なり。」

沙沙奴跪は、大伽耶国王に赴任した生目入彦かもしれません。

卓淳国に集結後、金官伽耶國に攻め入り、倭国側の勝利に終わったようです。

(3)平定した七国とは、以下の通りです。

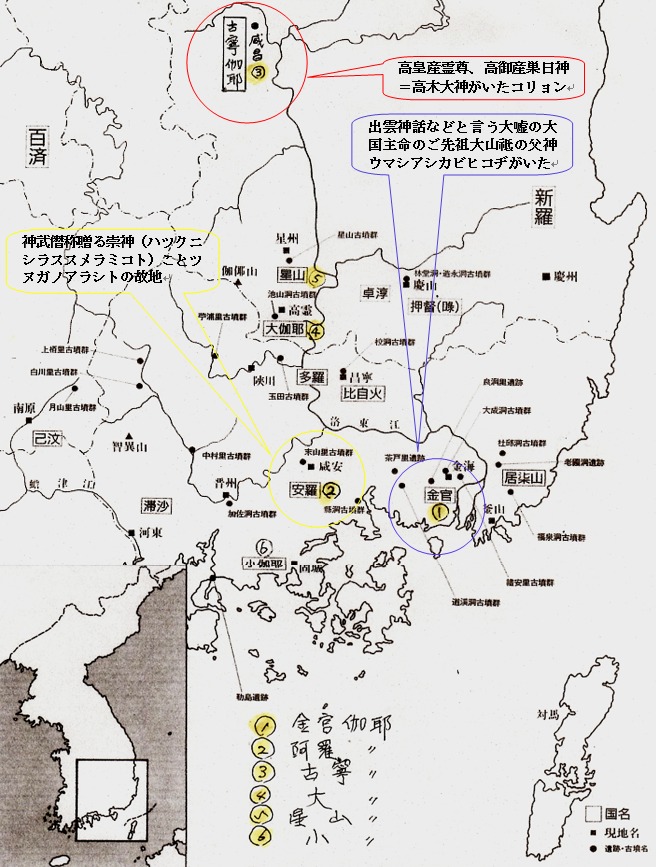

比自火(慶尚南道昌寧(しょうねい)の古称)

南加羅(慶尚南道の金海(きめ) 故百嶋氏説「金官伽耶国」

喙國 (慶尚北道の庭山) 辰韓諸国の一つ?

安羅 (慶尚南道咸安はんあん) 故百嶋氏説「安羅伽耶」

卓淳國(慶尚北道大邱てぐ) 故百嶋氏説「星山伽耶」

多羅 (慶尚南道陜川きょうせん) 弁韓諸国の一つ?

加羅 (慶尚北道高霊こりょん) 故百嶋氏説「大伽耶」

実際には、比自火・喙國・多羅の三カ国の平定です。

図 三世紀前半の朝鮮半島地図 出典:故百嶋由一郎氏作成、加筆古川清久氏

2.百済

興味深い記事にあふれています。

「百済王、久氐(くてい)等を遣わし、倭国に朝貢する。時に新羅国の調の使いも同時に詣で

る。皇太后と太子譽田別尊、大いに喜ぶ。(中略)新羅の貢ぎ物は珍しきもの甚だ多し。しかる

に百済の貢ぎ物は、少しで賤(いや)しいので久氐に尋ねたところ、「新羅に幽閉され、貢ぎ物

を奪われた。」と答えました。

その事実を確認した皇太后と太子譽田別尊は大いに新羅の使者を責め立てました。

武内宿禰(たけのうちすくね)に諮ると、「千熊長彦(ちくまながひこ)を問答使として派遣

すれば、万事に旨く収まるだろう。」と答えられた。

(1)譽田皇子を「譽田別尊」と記述

皇太后の皇子ではなく、傍流の皇子である「譽田別尊」と、つい筆が滑ったのでしょう。

(2)武内宿禰

武内宿禰は、孝元天皇の皇子で、生年はAD222年ですから、先代の孝霊天皇の皇后壹與の

実兄で後期九州王朝親衛隊長宇麻志麻知命に諮るのは当然です。

(3)千熊長彦

千熊長彦について(注)が記きされています。

「分明 不レ知二其姓一人也.一云、武蔵國人、今是額田部槻本首等之始祖也。百済記云二職

麻那々加比跪一者、蓋是歟也。」

拙訳は「素性がはっきりしている。其の姓を知らざる人なり。一に云う。今、是武蔵國額

田部槻本首(ぬかたべつちもとのおびと)等之始祖なり。百済紀に云う職麻那々加比跪(ち

くまなかひこ)は蓋し疑問なり。」

『日本書紀』編纂者は「論語」の素養も高い人物と考えられますが、「分明」であるにも

拘わらず、「其の姓を知らない。」では、平仄が合いません。

千熊長彦は、後期九州王朝親衛隊長である皇后壹與の実兄宇麻志麻知命しかあり得ませ

ん。

もうお解りでしょう。同記事は、孝霊天皇治下で起きた出来事を神功皇后時代に挿入した

記事で、AD215年前後の出来事と推測します。

3.三韓征伐のまとめ

『日本書紀』・『三国史記―新羅本紀・百済本紀』・『百済記(現在は消失しています)』の文

献からも、「百済・高句麗」との戦いはみられません。

『日本書紀』は「新羅」と記していますが、正確には「金官伽耶國」への二度に亘る出兵で

す。

(1)最初の出兵

後期九州王朝親衛隊長ウマシマチ命(孝霊天皇の皇后壱與の実兄)を将軍としてAD215年

前後に出兵。

朝鮮半島内における与党軍は、古寧伽耶・大伽耶・安羅伽耶の三国と推測され、戦いは倭

国側の一方的勝利に終わりました。

金官伽耶國は敗れたといえ、倭国を憎む勢力は残存したようです。

この戦いの副産物として、百済国は倭国に朝貢するようになりました。

(2)二度目の出兵

「応天将軍開化天皇と安曇磯良」によって行われました。

金官伽耶國の重臣昔于老(そくうろう)を誅殺して戦いは終結し、同国内に「任那国」が

建国され、金官伽耶國は急速にその勢力を失いました。AD249年の出来事です。

次回は番外編「塵輪と桜桃沈輪」です。