写真 嘉瀬川「精霊流し」毎年8月15日実施 嘉瀬川河川敷 出 典:佐賀市観光協会HP

読経が流れるなか、大小さまざまな鷦鷯船が流され、幻想的な風景を醸し出します。

○神功皇后の家系図

○神功皇后は三種の神器の一つである「鏡」を保管

○神功皇后の御妹豊姫(おんいもうとゆたひめ)

○豊姫のまたの名虚空津姫(そらつひめ)

1.神功皇后の家系図

神功皇后の名の由来は『記紀』ともに記されていませんが、記事からは「神をも思わせる事

跡」によって神功皇后と『記紀』編纂者から“諡名(おくりな)”された可能性がうかがえます。

故百嶋氏は「神々の系図-平成12年考」で“皇宮皇后”としています。

『記』は神功皇后の出自を記していませんが、『紀』は父を息長宿禰王(しなすくねおう)、

母を葛城高額媛(かつらぎたかぬかひめ)としています。

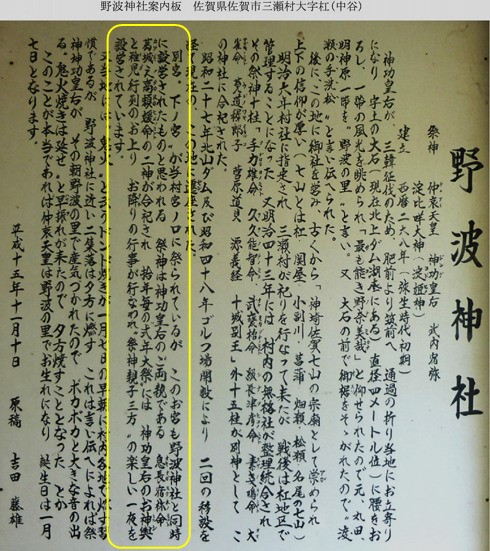

写真 神功皇后とご両親の息長宿禰王・葛城高額比売を祀る野波神社下之宮 案内板 佐賀県

佐賀市三瀬村杠 出典:宮良誠一氏“神社見聞牒”「No.25神功皇后生誕の地・佐賀県

背振の野波神社」

図 「野波神社」周辺地図 出典:同上

表 「息長帯比売の系譜

| 神功皇后

息長帯比売 AD226年 |

父 息長宿禰

AD200年 スサノオの曾孫

|

祖父 大筒城真若王こと建南方命

スサノオの孫 AD174年

|

曾祖父 天忍穂耳命

AD138年

曾祖母 武内足尼 スサノオの娘 AD152年

|

| 祖母 八坂刀売

高木大神の曾孫 AD164年

|

曾祖父 天忍日命こと興津彦

天忍穂耳命の御子 AD158年 曾祖母 雨宮姫 ニニギノミコトと木之花咲耶姫の御子 AD167年 |

||

|

母 葛城高額比売 AD216年 スサノオの曾孫 |

祖父 多遅摩比多訶

スサノオの孫

|

曾祖父 沾解尼師今こと

多遅摩比那良岐 スサノオの御子 曾祖母 不明

|

|

| 祖母 菅竈由良度美

AD178年 |

曾祖父 豊玉彦

AD132年 曾祖母 木之花咲耶姫 AD150年 |

注)生年は故百嶋氏の推定

上記系譜を辿ると、神功皇后はスサノオ系の姫であることが一目瞭然です。また、葛城氏もス

サノオ系一族と推測されます。

2.息長帯比売こと神功皇后は三種の神器の一つである「鏡」を保有していた。

『記紀』には記述されていませんが、故百嶋氏は「三種の神器」の保管者について講演会で特

に説明しています。

・「ざか瓊(に)の勾玉(まがたま)」・・・・開化天皇

・「鏡」・・・・・・・・・神功皇后

・「劒」・・・・・・・・・安曇(あづみの)磯(いそ)良(ら)

分散保管の理由は、その原因が『魏志』倭人伝が記すように、邪馬壹国の女王卑弥親衛隊が伊

都国の旗下に組み込まれており、九州王朝が他の部族に庇護され、脆弱であったことを物語って

います。

故百嶋氏によれば、戦禍の度に「初期九州王朝親衛隊長金山彦、中期九州王朝親衛隊長大国

主、後期九州王朝親衛隊長宇摩志麻治命」に守られ、戦禍から遠い地で逼塞していました。

おそらく神武天皇失脚後、九州王朝の象徴である三種の神器を守るため、姉大日孁貴(おおひ

るめむち)は“ざかにの勾玉”を自らが保管していたようです。

『紀』は、鏡を天忍穂耳命に託したかのように示唆していますが、格式の低い天忍穂耳命に託

すはずもなく、当時天忍穂耳命の妃で格式の高いスサノオの娘豊受姫に託し、その後は豊受姫の

娘細姫こと壱與(いよ)に託されたと考えられます。

「劒」は、九州王朝中期親衛隊長の大国主に託し、以後大国主の嫡子のウガヤフキアエズ・孫

の安曇磯良(あずみのいそら)に託されたと考えられます。

3.『高良玉垂神秘書(こうらたまたれじんぴしょ)』が記す神功皇后の妹豊姫(ゆたひめ)とは

皇后の御妹(おんいもうと)豊姫について「神々の系図-平成12年考」では、夫安曇磯良、嫡

子は日往子(ひゆきこ)、豊姫の父はウガヤフキアエズ、母は奈留多姫としています。

したがって、豊姫は神功皇后の御妹ではありません。

では、なぜ豊姫を神功皇后の御妹と記したのでしょうか。

故百嶋氏は「開化天皇の少年時代、乳母豊姫と間違いを起こし、生まれたのが、莵道稚郎子

(うじのわかいらっこ)。神功皇后に配慮して、神功皇后の御妹とせざるを得なかった。」と述

べています。

その後、豊姫は神功皇后崩御後に高良玉垂宮を出て、最終的には、佐賀県佐賀市大和町川上

「與止日女(よどひめ)神社」に落ち着かれました。

「高良玉垂宮神秘書 第142・237」

「高良大菩薩は神功皇后崩御のあと、住み慣れた大宰府の皇居を出て、甥に当たる日往子尊を

連れて、宝満川を小舟で下り,やがて筑後においでになり、まず久留米市大善寺に着岸。ここで

御船を新造して大舟で漕ぎ出し、大川市酒見に上陸。風浪の九九社大権現を祀り、さらに有明海

に出て、こんどは大牟田市黒崎に上陸、ここからまっすぐ北に陸行して山門郡瀬高イチカウラ、

八女郡人形原を経て高良山に登り、八葉の石畳を築いて地主神たる高樹神を退け、ついに高良山

に鎮座になった。ときに仁徳天皇の御宇9月13日のことであったという。」

写真 嘉瀬川「精霊流し」毎年8月15日実施 嘉瀬川河川敷 出典:佐賀市観光協会HP

4.豊姫のまたの名“虚空津比売命(そらつひめのみこと命”

同姫を祀る神社

○八幡古表神社 大分県中津市伊藤田 神紋“花菱”

御祭神:息長帯姫(しなたらしひめ)尊・虚空津比売命

故百嶋氏のメモによると、同地は瀛一族の一時の仮住まい。「胡」は西から来た胡人を

表わし、「表・要」は酒泉(万里の長城の西の終点嘉峪関)と記されています。

同社が伝承する「細男舞」「八乙女舞」とは、

細男:開化天皇と推測されます

八乙女:稚日女大神(=卑弥呼宗女壱與)・爾保津(にほつ)姫大神(=豊玉姫)八

街比売大神(=瀛津世襲足姫)・広田大神(=天照大神)・石坂姫大神(=イザナ

ミ)・豊受姫大神(=伊勢外宮様)・立田大神(=市杵島姫)・美奴売(みぬめ)大

神(=八女津姫、父天種子・母百姫)

以上、いずれも九州王朝を代表する女神たちで、最も年少の女神は美奴売姫であること

から、細男舞の主人公細男はほぼ同年齢の開化天皇と考えられます。

写真 細男舞 出典:福岡県築上郡吉富町観光物産ガイドHP

○古要(こよう)神社 福岡県筑上郡吉富町 神紋“剣花菱”

御祭神:息長帯姫命・虚空津比売命

両社は『記紀』が記す”神功皇后“ではなく”息長帯姫“としているのが特徴的です。

次回は「神功皇后」(3)です。