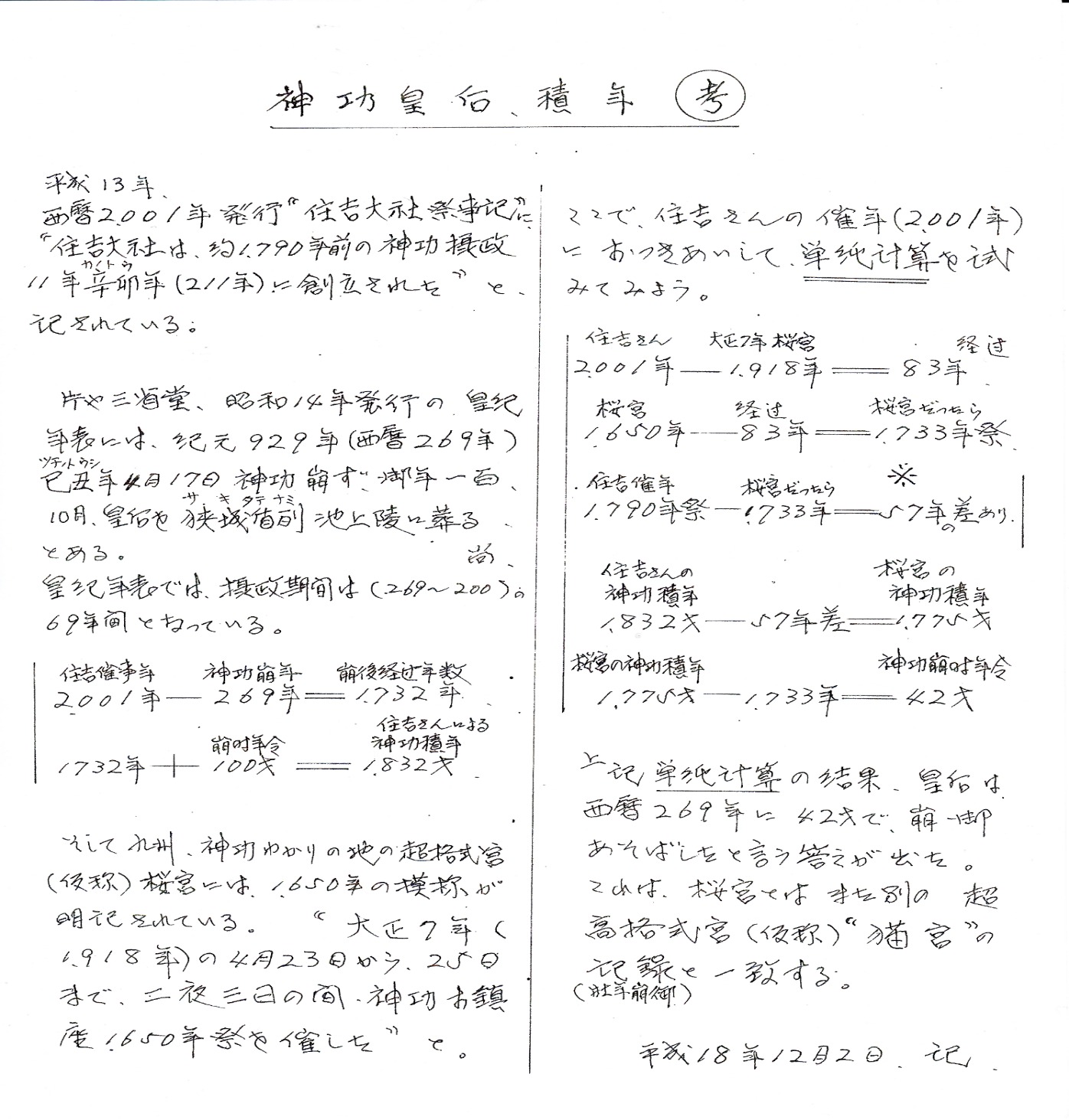

故百嶋氏のメモ「神功皇后の積年」

故百嶋氏が指摘する「神功皇后ゆかりの超格式宮(仮称)桜宮と猫宮」がどこにあるのか不明です。

福岡県那珂川市の「裂田神社」は候補になるとは思いますが、現時点の調査能力では不明です。

○神功皇后、夫仲哀天皇の死を悼み、祟る神を知り、宝の国を求める神事を行う。

○三韓征伐

○羽白熊鷲・土蜘蛛田油津媛・田油津媛の兄夏羽の討伐

○カゴサカ王・忍熊王の乱

○武内宿禰(たけうちすくね)とは

1.神功皇后、夫仲哀天皇の死を悼み、祟る神を知り、宝の国を求める神事を行う。

(1)祟る神

①神事の主催者

祭主:神功皇后

奏楽(琴):武内宿禰(たけうちすくね)

審神者(さにわ):中臣烏賊津臣(なかとみのいかつおみ)

中臣烏賊津臣はツヌガアラシトこと贈崇神天皇の祭祀におけるハンドルネームです。

②神の教え

ア.伊勢国の五十鈴宮の撞賢木厳之御霊天疎向津媛(つきさかきいつのみたまあまさか

るむかつひめ)スサノオ系昔氏・金山彦系瀛氏の代表神櫛稲田姫またの名瀬織津

姫

イ.尾田吾田節淡郡(おだあたふしあわのこおり)に坐す神

志摩国一宮伊雑宮(=白川伯王家大幡主)

ウ.天事代虚事代玉籤入彦厳之事代神(あめのことしろそらことしろたまくしにゅうひ

こいつのことしろかみ)(=事代主)

エ.表筒男命(=安曇磯良)・中筒男命(=ツヌガアラシト)・底筒男命(=開化天

皇)

九州王朝を支える神裔の中に、番外の事代主が紛れ込んでいるのは不思議です。

以上の神々の託宣により「宝の国“新羅”」を討つことに決しました。

2.三韓征伐

『記紀』の記述は、時代的に矛盾した記事が見られます。

加えて「卑彌呼=神功皇后」という公式を意識しています。

ここでは、故百嶋氏の講演会記録に残されている『高良玉垂神秘 書』に沿って検証してみま

しょう。

「三男底筒男命ハ、応作天大将軍ノ再誕.天上ノ大力士也。大将軍ハ可就。住吉・高良兩大

将軍トサダメ玉フ。皇后曰フ 表筒男命兩副将軍トサダメ玉フ。三ノ韓ニセメシタカエ玉フ。」

“応作天大将軍(おうさくてんだいしょうぐん)”とは観音経“応以天大将軍”の意で、バラモン

教の天上の諸王を助ける大将軍を表します。

したがって、三韓征伐部隊の「大将軍は底筒男命こと開化天皇、副将軍は安曇磯良という陣立

て」がうかがえます。

「干珠・満珠」神事の祭主は、“藤大臣(とうのだいじん)”こと開化天皇です。

さらに、「高良玉垂宮縁起」には

「新羅軍と海戦に及ぶ時、藤大臣、干珠の玉を海中に投ずるとた ちまち潮は引き、新羅の軍

船倒れ、兵士、船を降りて攻め來る。弓矢と鉾の戦闘となる。藤大臣、八目鏑矢を放つと新羅

軍は劣勢を知り退散を始める.その時、藤大臣、満珠の玉を投じて、潮満ちる.新羅兵士、波

間に漂い没す.これに因み、高良を玉垂宮と号す。」とあります。

当時、新羅はまだ建国(西暦356年)されていませんので開化天皇が金官伽耶国に攻め入った

時とは、いつの時点でしょうか。

おそらく友好関係にあった金官伽耶国が九州王朝と齟齬を来した時期と推測します。

『三国史記』新羅本紀が記す沾解尼師今三年(AD249年)夏四月条の「倭人が舒弗邯の昔于老を

殺害した」記事に見ることができます。

不思議なのは両書とも「祟る神」について、何ら記されていませんし、神功皇后も登場しま

せん。

3.羽白熊鷲・土蜘蛛田油津媛・田油津媛の兄夏羽の討伐

開化天皇の項で詳述したので省略します。

4.カゴサカ王・忍熊王の乱

開化天皇の項で詳述したので省略します。

5.武内宿禰(たけうちすくね)とは

(1)系譜

『神々の系図-平成12年考』によると、武内宿禰の父は孝元天皇、母は山下影姫、実兄は大

彦命です。

生年はAD222年で、仕えた天皇は父の孝元天皇と甥の開化天皇と考えられます。

武内宿禰に関して、『記紀』は“初の大臣”、民間伝承では“長寿の神”として知られていま

す。

故百嶋氏は“九州王朝の隠密”と述べています。

(2)武内宿禰を祀る神社

宮崎県を除く九州全域、日本海側では島根・鳥取・兵庫・福井・石川・富山・新潟県、瀬

戸内では山口・広島・岡山県。

近畿地方では大阪府・京都府、奈良・滋賀県。

東海地方では愛知・三重県。四国は愛媛・香川・高知県。

関東地方では東京都・群馬県に点在しており、行動範囲の広さに驚き入ります。

武内宿禰を主祭神として祀る神社

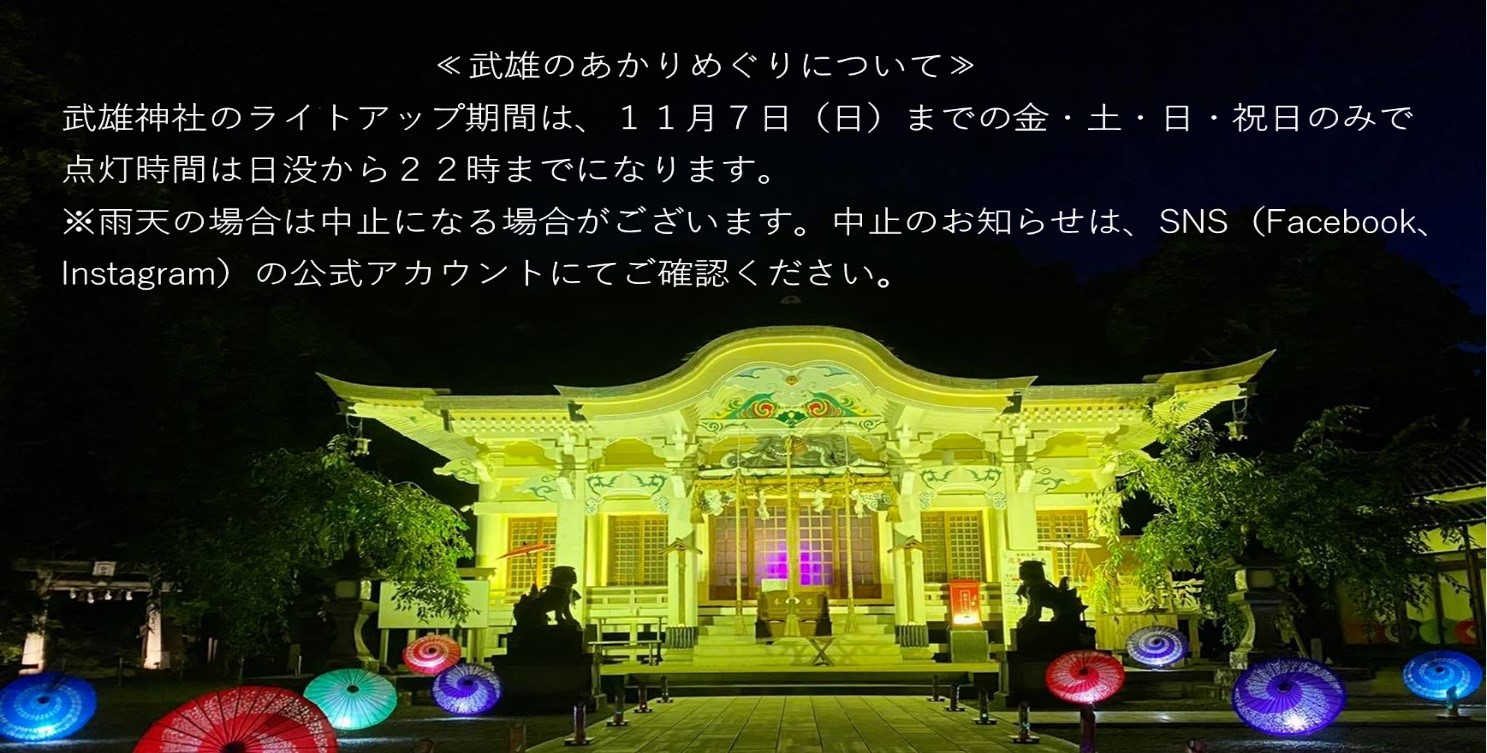

武雄神社 佐賀県武雄市武雄町

境外末社の黒男神社は母山下影姫を祀っており、武内宿禰の出生地は武雄市周辺と考え

られ、通説の“和歌山県出生地”は根拠がありません。

宇倍(うべ)神社 因幡国一宮 鳥取市国府町宮下

故百嶋氏は同神社を武内宿禰の安息地と述べており、おそらく終焉の地でしょう。

(3)武内宿禰のまたの名

またの名に“黒男(くろどん)”があり、“黒”とは闇に隠れた存在を顕わし、故百嶋氏が指

摘する“隠密”に相応しい名といえます。

黒男を祀る神社

黒男神社 福岡県糟屋郡久山町山田

黒男神社 福岡県大野城市筒井

黒男神社 宇佐神宮境内社 大分県宇佐市南宇佐

隠密であった痕跡を示す神社.

高良大社境内社印鑰(いんにゃく)神社

“印鑰”とは国衙が管理する国印を納めた唐櫃を開閉するための鍵。

写真 武雄神社 出典:同社HP

写真 「宇倍神社」 因幡国一の宮 出典:同社HP

(4)武内宿禰の没年

『高良玉垂神秘書』によると神功皇后没後(AD269年)、「因幡国へ立ち去り靴を脱ぎ捨

て、衣を木に掛け、山奥に入り給う。」とあります。

没年はAD270年前後と推測します。

次回は「神功皇后」(2)です。