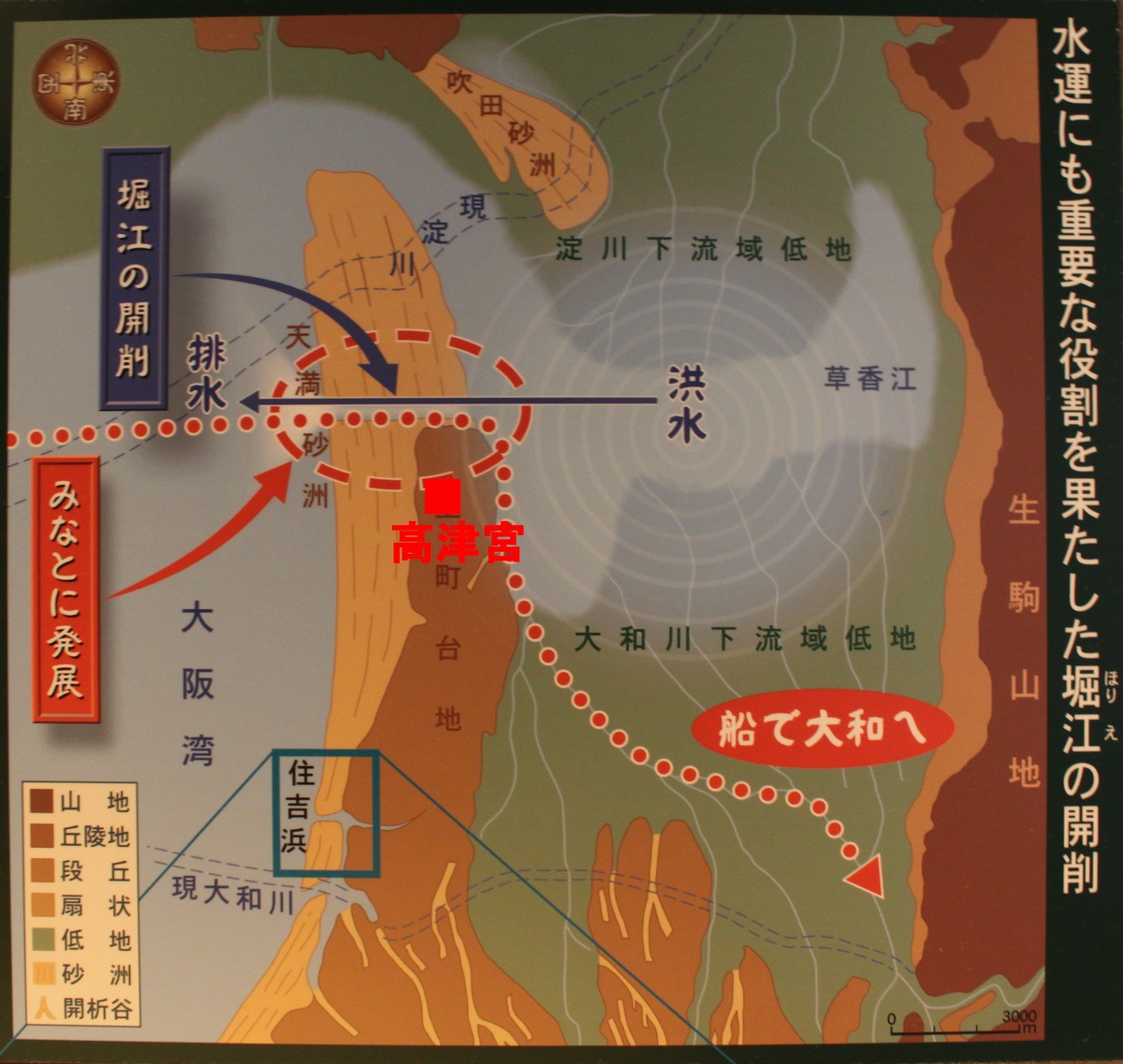

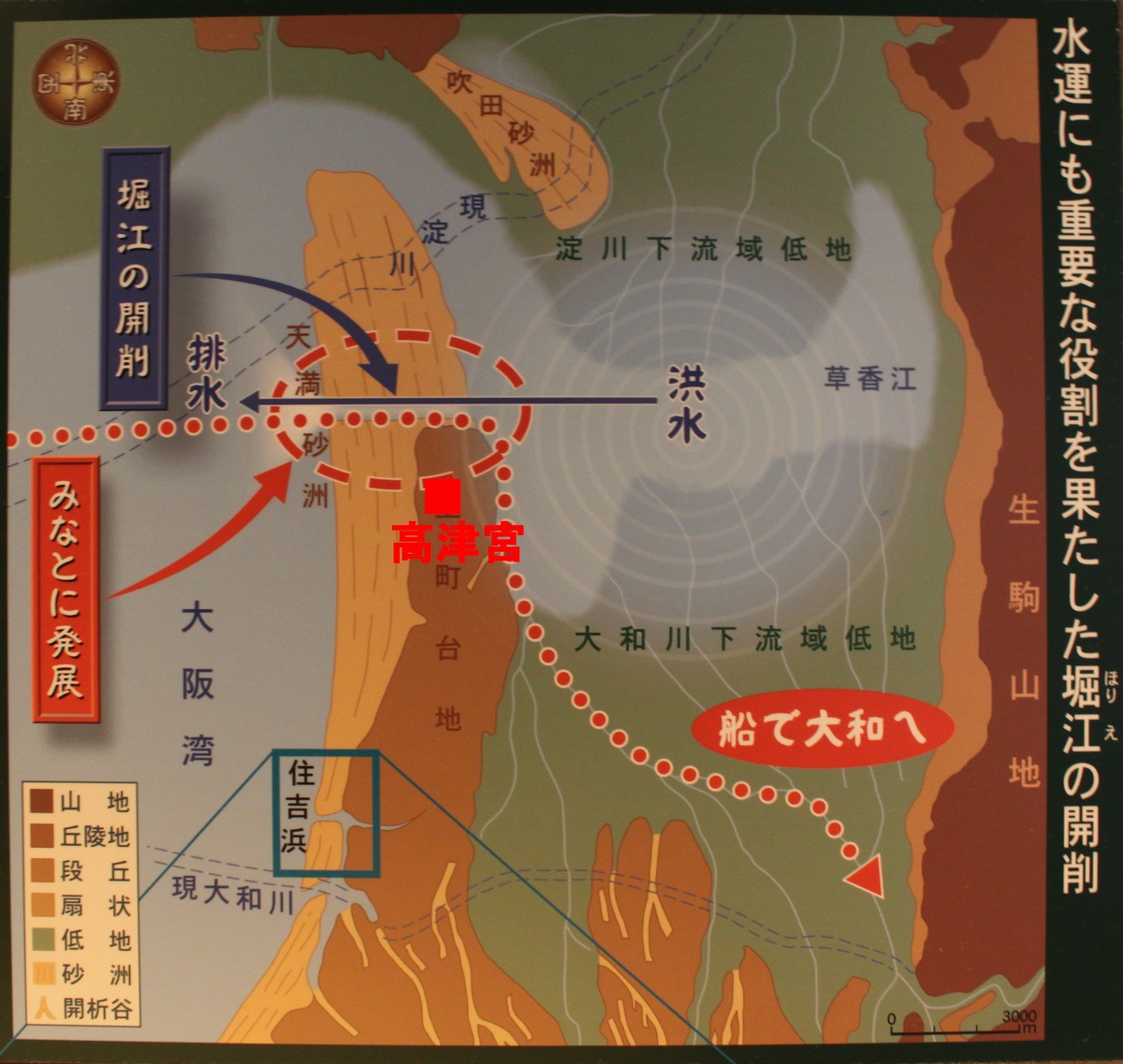

図 「難波の堀江の開削」 出典:Wikipedia(2022/01/18 9:30)

○仁徳天皇東遷の痕跡

1,仁徳天皇東遷の痕跡

最初の開拓地候補が護送船団の目的地である大和平野(奈良盆地)と推測します。

(1)大和平野

西側には生駒・金剛山脈が南北に走り、東部から南にかけて大和高原(笠置山系)竜門宇陀に

囲まれた沖積層から成る平坦部で、東西約16㎞、南北約30㎞、面積約300㎞2、海抜40~100㍍

の 盆地です。大和平野の河川は、周辺山地から発する諸支流が王子町付近で合流し、大阪府の

河内 平野を経て大阪湾に注いでいる大和川が唯一の主要河川でした。四囲の山地は浅く、上流

部は急峻かつ流路が短く、中流部は緩勾配で土砂が堆積し、天井川を形成していました。

そのため平時は渇水となり、干害を招き、降雨時は出水が激しく、しばしば水害を起こしま

した。

加えて大和平野の年間降水量は1300~1400ミリと少なく、類例を見ない寡雨地帯で、一方、

吉野川分水の水源地となる吉野山地は年間降水量2000~4000ミリで、我が国の多雨地域の一

つになっています。

-以上、仲川政成氏の「大和平野の利水と吉野川分水位について」のブログを参考にしまし

た。出典は「吉野川分水」大和平野土地改良区奈良県―

私は四年間、奈良県橿原市に居住しており、その時の印象は、河川の水量不足が目立ち、農

業用水よりも「ため池」の多さに驚きました。

奈良県の調査によると「農業用ため池データベース」は4311箇所にのぼり、最密集地区は

「奈良・天理・桜井・五條・御所・生駒・葛城・宇陀市」などです。

おそらく、仁徳天皇は土木技術により「ため池」を造成し、農業生産力を増産する方針を立

てたと推測します。

しかし、大和平野に流れる河川の水量不足は「物資運搬力」に欠け、思うような成果は上が

らなかったと推測します。

加えて、大和平野の地形は「奈良盆地」と呼ばれているように、風力が弱く、風力に依存し

た鞴(ふいご)による農業鉄器生産には不向きな地でした。

さらに、海から遠く離れているため海上交易には不適と判断したと推測します。

(2)河内平野の開拓

河内平野は、今から約7000年から6000年前までは河内湾でしたが、淀川と旧大和川から運

ばれた土砂により河内湾が徐々に埋め立てられ、約3000年から2000年前には河内潟となり、

5世紀から6世紀頃には河内湖、1600年頃の江戸時代初頭には河内平野と呼ばれる低湿地帯が広

がっていました。それまでは河内平野を幾つもの川に枝分かれ、大きな池をつくり、上町台地

の北あたりで旧淀川(現・大川)と合流し大阪湾に注いでおり、淀川下流部・寝屋川筋・大和川

下流部は沼沢の多い低湿地が広がり、排水は悪く、出水時には集まった水が寝屋川に集まり、

淀川の逆流で行く手を失い、河内平野の低湿地に溢れ、度重なる洪水被害が発生していまし

た。(以上、東大阪市HPより抜粋)

図 河内平野の変遷 東大阪市HPより転載

『日本書紀-巻第十一仁徳天皇十一年夏四月条』記事に、仁徳天皇の思いがありありと浮か

びます。

「是の國を見れば、野や沢からも遠く、田圃も少なく乏しい。河川も横に流れ洪水が頻発

し、長雨が降れば、高潮が発生し、道路は泥沼に成り果てる。故、河川を開削し、水を海に通

わせ、逆流を防ぎ、水田を確保せよ。」と宣う。

さらに『日本書紀-巻第十一仁徳天皇冬十月条』では、

「宮の北の野原を掘削し、南の水を引き西の海に注げば、因りてその水を名付けて堀江と曰

ふ。また、北の河の堆積物を除くために茨田堤(まむたのつつみ)を築く。」とあり、仁徳天

皇直々の大土木工事が始まりました。

この難事業に対し。実際の現場監督であった朝日豊盛命には、成功体験があります。

現福岡県那珂川市の“裂田の溝(さくたのうなて)”です。那珂川から水を引くための農業用

水の開削です。開削は高度差を克服し、高い土木農業技術を証明しています。この成功体験を

生かし、大土木事業“草香江(河内湖)”の洪水・高潮対策として“難波の堀江の開削“茨田の

堤”に挑んだと推測します。

“茨田の堤”は、当時の淀川分流の流路に沿って20㎞超にわたって築かれました。

茨田の堤の痕跡は、河内平野北部を流れる古川沿いに現存しています。この高度な築造技術

を成し遂げた技術集団について、『古事記』は秦人としていますが、大きな政治集団なくし

て、このような大規模事業を為すことは出来ません。

私見は、この大きな政治集団を仁徳天皇の東遷と推測します。

朝日豊盛命・暮日豊盛命兄弟並びに仁徳天皇の後継者大草香皇子が中心となり、草香江(河

内湖)と呼ばれる広大な湖・湿地帯が横たわり.上町台地の北から大きな砂州(長柄砂州)が

伸びており、この砂州が草香江の排水を妨げ、洪水や高潮の原因となっていました。

したがって、一大土木事業は「難波の堀江開削」から始まり、上町台地の難波宮の北の野に

水路を掘削し、南の大和川.河内平野の水を西の難波の海へ排水できるようにし、「堀江」と

名付けられました。同時進行で、淀川の流路を安定させるため、河川の改修と「茨田の堤」が

築造されました。

工事は難工事で、おそらく20年近く要したと推測します。この難工事の成果により、九州王

朝の直轄地は広がり、多くの有力部族に新たな支配地を生み出しました。

私見は、完成時期が西暦300年前後ではないかと推測します。

図 「裂田の溝」周辺地図

写真 「裂田の溝」

現在でも農業用水として機能しています。

図 「難波の堀江の開削」 出典:Wikipedia(2022/01/18 9:30)

次回は「仁徳天皇の東遷」(4)です。